【博览财经研报】“通过扩大股本,有利于改善新华网股本结构,有利于增强公司股份流动性,有利于增强新华网行业竞争力,有利于公司做大做强做优,更好地回馈投资者。”4月18日,新华网在回复上交所有关其“高送转”一事时做出了这样的回复。

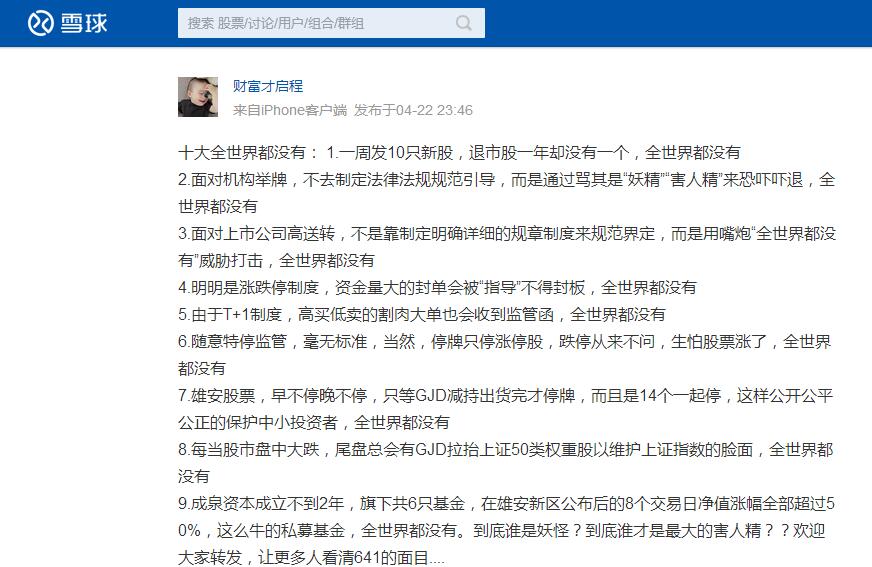

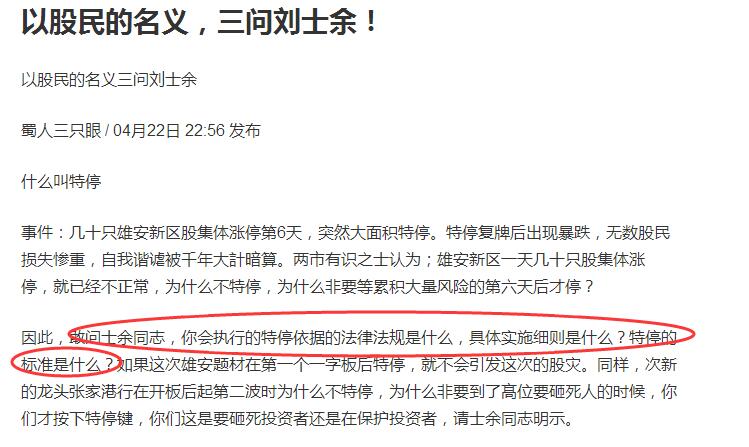

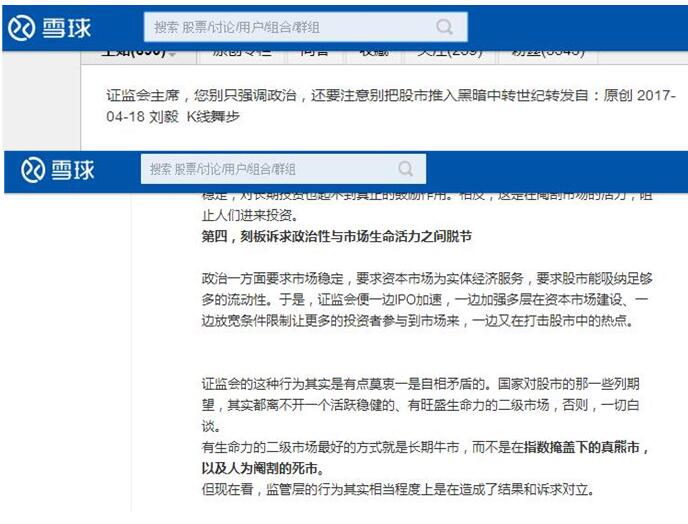

在“10送30”式的“高送转”刚刚被证监会高层怒批为“全世界都没有”,一批此前发布“高送转”计划的上市公司纷纷下调送转比例,一些“高送转”概念股因监管会发怒而股价跳水之际,新华网不改原送转计划,并做出这种“硬”回复,在市场中引发广泛关注。也就在此后的几天里,网络上越来越多的出现了针对监管层的指摘。

如上文所述,这种指摘,是对改革带来的市场新形势不适应的一种表现,属于“阵痛”。但“阵痛”不意味着改革者可以置之不理,相反,从问题导向的角度来看,“阵痛”既说明此前的举措点中了需要改的地方,也说明此前的举措有不足之处,将这些不足之处进一步改革完善,才是实事求是的态度和作风,才是改革促进派的态度和作风。否则,“促进”二字双从何谈起呢?

博览研究员认为,从中央对我国经济的重要判断、改革思路的基本定位出发,A股当前的主要矛盾是制度供给跟不上市场发展的需要,如果不加速补齐制度漏洞和短板,监管层的改革行动势必一再会被贴上“没有法治意识”的标签,最终影响监管层自身的改革者形象和行政权威,无法完成中央交给的改革任务。

A股的主要矛盾是制度供给跟不上市场发展

2016年中央经济工作会议指出,我国经济运行面临的突出矛盾和问题,虽然有周期性、总量性因素,但根源是重大结构性失衡,导致经济循环不畅,必须从供给侧、结构性改革上想办法,努力实现供求关系新的动态均衡。

何为金融领域的“结构性失衡”?

●博览研究员认为,金融在经济中所占比重超过非金融,就是失衡;

●银行信贷这种间接融资在全社会融资中的比例占大头,同时,银行信贷的基本体系不改,使得一些企业的融资需求不到满足,就是失衡;

●银行主业不“主”,大量资金在金融系统内部不断加杠杆,做“跨市场套利”, 就是失衡。

这些失衡看上去与A股没有关系,但不要忘记,A股市场内的资金,有很多来自银行。换言之,A股市场中有相当一部分资金是来自银行系统的杠杆资金。而从银监会最新发布的文件可以看出,有关方面只是总体上对这类资金有“存在期限错配”、“跨市场套利”等定性的认识,但对这类资金的总体规模、杠杆水平、具体期限情况、投资品种并没有全面的掌握其详细情况。

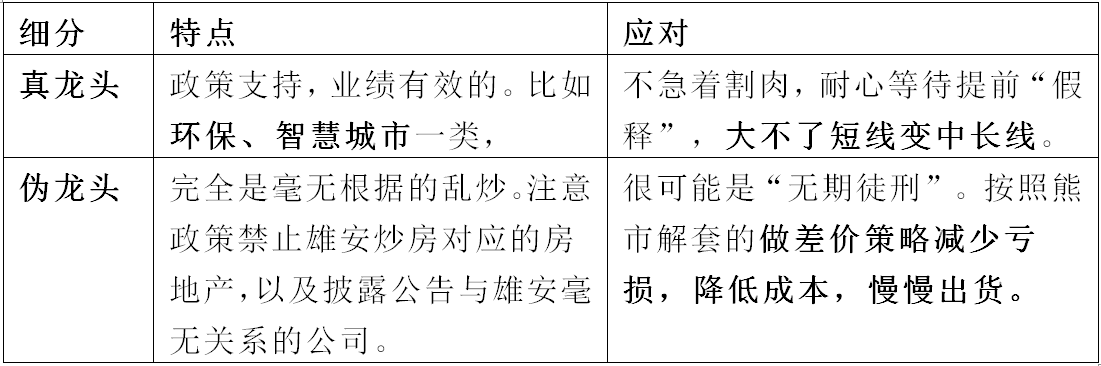

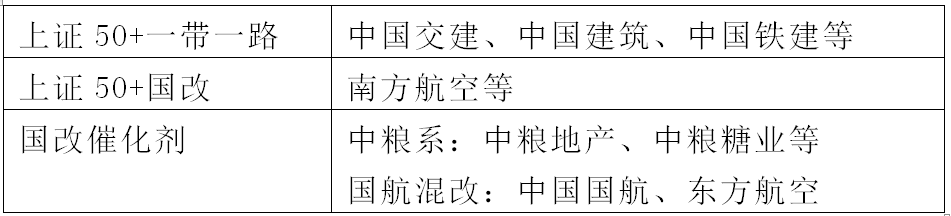

由此,银行资金给A股带来了什么呢?博览研究员认为,高杠杆资金必然追求高收益,期限错配必然追求短期收益。因此,这类资金必然参与A股中次新股炒作、概念炒作(高送转、雄安概念等等)。也就是说,银行资金并非如一些媒体所说的,“机构资金偏向于做长期价值投资”。这其实也是一种失衡。

除了银行业自身以及各金融大类之间统一监管这两个方面带来的失衡外,A股自身还有一些失衡的现象——

一是,上市企业的量相较于国内企业总量而言过少,虽然没有“上市指标”,核准制的存在,使更多企业的上市需求无法有效满足。

二是,包括一些国有企业在内,为数不少的上市公司如刘主席所言,没有任何主营业务存在,却一直退不了市。

三是,虽然IPO加速,但IPO价格几乎被整齐划一的控制在同一PE范围,募集资金的规模也并非根据企业实际经营需要而设定。两方面的限制,使企业IPO融资的需求无法有效满足。

四是,再融资存在限时、限价、限规模的情况,对企业融资的束缚一目了然。

五是,上市并购等企业上市后大概率会用过的资本运作手段,由于再融资的“三限”以及重大资产重组的审核标准与IPO看齐,虽然限制了一些靠搞资本运作“忽悠钱”的个人和机构,但也束缚了一些真心想做大实业的上市公司。

六是,虽然各方面一再宣传,机构比散户更专业,更倾向于采取价值投资的理念,在市场中展开“长期价值投资”,但实际上,从每年的行业内排名可以看出,国内真正做长期价值投资的公募、私募以及券商资管产品少之又少,机构整体的真实投资能力无法满足价值投资的需求。4月12日出现的两支蓝筹股闪崩,不仅说明一些资管产品仅仅是通道而已(当然也就不在乎投资理念了),还说明当前场内大蓝筹的持仓中,资金绝对值不小的一些资金,并不是冲着价值投资来买大蓝筹的。

七是,炒“高送转”、“炒次新”等等现象很可能与股价操纵有关,但无法有效禁止,只能用“特停”等手段。这其中,有法律条文的因素,也可能与国外一样,在取证等方面存在着困难。

那么,造成这些失衡现象的原因是什么呢?

实际上,银监会、证监会、保监会对此已给出了答案。

银监会最近出台的文件中提到,着力弥补26处制度漏洞。证监会方面,去年上任之后的第一场记者招待会上,刘主席曾谈到了对2015年股市的反思,他认为股市异动的原因包括了不完备的交易制度、不适应的监管制度等。保监会最近一段时间不停出新政策,也是堵制度漏洞的表现。

由此,博览研究员认为,A股的主要矛盾,是总体金融监管法治体系、证券行业身法治体系、管理体制陈旧,跟不上金融需求和金融行业新现象的出现。

急待解决的几个方面

一、完善《民法》、《刑法》、《公司法》、《证券法》等上位法的相关条文,让监管层好的改革意愿有坚实的法律基础。

4月8日,刘主席在中国上市公司协会第二届会员代表大会上提到,“要突出董监高的权、利、责;更要突出强调加强上市公司党的建设。……上市公司的股权层级不能太复杂,决策链条不能太长。……公司长期无正当理由不分红,也可能是财务数据造假、内部人控制的信号。”从本意上说,这些要求真心是为了打造一个好的企业。但是,在《公司法》中,党委与董监高三者之间的关系,本来就没有一个很明晰的法律安排,作为一个主要负责证券行业监管的部门,具体的要求上市公司在当前这种法律现状的前提下突出党的建设,难免有人从法律的角度挑毛病。

此外,不论是《公司法》还是《证券法》,企业分红都是企业身的权利。虽然刘主席用了“可能”和“信号”两个字,但同样有挑毛病的地方。

除此之外,从制定再融资新规,要刘主席点名一些“高送转”行为“全世界都没有”,两件事同样是出发点和立意正确,但从法的角度来说,存在着准确度不够的情况。

就再融资新规来说,增加“三限”的规定,是《证券法》赋予证监会的权利,但是,在限规模方面,对整个市场的所有企业划定同一规模上限,从立法科学性的角度来说,存在着商榷的空间。

就“高送转”来说,从《证券法》的角度来说,这一行为本身不违反该法。所以,当上市公司推出“高送转”方案后,交易所虽然有权函询其是否适当,但监管者自身却缺乏一个衡量适当与否的依据。由此,虽然一些公司在接到函询后降低了送转的比例,但实际上市场上都知道,其并不是认识到自己做错了、违法了,而是鉴于监管压力。而一旦有人质疑这种监管压力,监管者自身的处境比较尴尬。

二、尽快完善“特停”等常用监管手法的相关法律条文,细化对“市场操纵”的界定,以有利于监管执法。

去年以来,“特停”成为A股监管的一大亮点,在遏制对股票的短期恶炒方面发挥了好的作用。但在实践中人们也看到,有的股票三、四个连板就“特停”,有的七、八个连板才“特停”。有的“特停”一、两个交易日,有的特停十几个交易日。对此,市场找不到具体成文的规则依据。由此,自然会有人对监管者的执法,提出“过于随意”、“选择性执法”等等质疑,归底到根,就是一个法治的公平性和严肃性问题。

此外,如上所述,高送转、炒次新的背后,很可能与股价操纵有关。但目前我国的相关法律、法规在这方面的界定和罚责并不完善,或者与实际离得较远。这就使得相关犯罪行业有了隐蔽性高、成本低的特点。

三、为推进全新改革举措的实行,加快提前设定法治前提。

刘主席曾到出,要考虑在市场中设立“光荣榜”和“黑名单”。从目前的《公司法》和《证券法》来说,没有一个机构有权对一个企业的“表现”做好与坏的评价,且何为“表现好”?何为“表现坏”?在法律上也没有界定。如果在没有法律依据的情况下对上市公司进行这类评价,相关行为本身是有法律风险的。因曾经“干了坏事”就“打上记号”,这种做法与现实法律的相关理念也有矛盾之处。何况,刘主席曾指出,上市公司的发展有不确定性。那么,过去“表现好”,也就不能认定为将来“表现好”了。

总之,正如刘主席在上任后不久就提到的,A股在制度上有不完备、跟不上市场的地方,正是制度供给上的缺陷,造成了A股市场一些乱象。为了使改革稳步推进,监管层需要积极与相关机构的协调,在三个方面为改革营造必要的法治环境。