【博览财经研报】昨日(4月24日),全球股市普涨下,国内金融市场却再度出现了罕见的股债期三杀的局面。

首先是A股放量下跌。跌幅终超1%,终结86个交易日未跌破神话(这是1992年中国开设股市初期以来的最长记录)。而创下2017年以来表现最糟糕的一天——截止收盘,沪指收跌约1.4%,创去年12月12日来最大跌幅。深成指收跌2.16%,创业板收跌1.58%,盘中一度失守1800点。

当日涨停股看似还有20只,但除去次新外仅三只涨停,而跌停则有80多只,这几乎是一场小型股灾。尤其是在郭嘉队拉升保险和银行开启护盘模式的背景下,大盘午后跌幅反而加剧。反映了市场恐慌情绪在放大。

债市方面,午后跌幅进一步扩大。中国10年期国债收益率涨4个基点至3.51%,创2015年8月来新高。五年期跌0.27%。2027年到期、票面利率3.4%的国债现券收益率早盘上涨近3个基点至3.4725%。2020年到期、票面利率3.05%的国开债现券上涨4个基点至4.29%。

内盘期货多数飘绿。黑色系领跌内盘商品期货,有色金属全线下挫。焦煤跌幅扩大至逾5%,焦炭跌超4.3%。动力煤跌超2%。铁矿石跌1.6%。有色金属全线下挫。沪锡、鸡蛋跌逾3%。

如此罕见的内外迥异、“股债期”三杀、郭嘉队护盘无效的局面,给市场传递的恐慌情绪可见一斑。博览研究员注意到,盘后有机构又总结出了N大暴跌理由:

比如,一行三会三会强化严监管的一致性协调,且从新华社最近对此特别发文点赞来看,似乎是更高层的统一部署授意——这一点相信市场已是非常认同的,对股市的利空影响也是最大的!

比如,证监会的“定向调查”或特停等,让次新股、高送转、兼并重组等热点炒作全部熄火;还有什么“一带一路”经过近半年炒作,积累相当大获利盘,有风险释放要求而现在已近5月份的高峰论坛,资金有利好兑现出逃要求;A股历史有“SELL IN MAY”的习惯,资金面、政策面等多方面因素决定5月市场很难有大行情,当时间节点接近,市场提前回调兑现预期;本周沪深两市有解禁高峰(28家公司、44.57亿股、市值为420.06亿元)等等。

不得不说,其中有很多是事后诸葛亮的表象看法,但也不得不承认,在当前市场整体恐慌之下,泥沙俱下亦有影响!何况一行三会升级强监管似乎却有深意,对即期市场的影响暂时看不到消退的迹象。

但同时,博览研究员也注意到,随着跌幅的扩大,很快也有机构开始谈“市场底特征初现”,并且给出的几个理由还真是那么回事:

(1)近期期货操盘手的招聘一下子上去了。不少游资大佬都去玩期货,不怎么玩股票了。也难怪,近期各路游资纷纷中了雄安的“千年大计”,汉钟精机,三花智控、坤彩科技等个股已经陆续在封单买盘上用委托笔数进行了无声的反抗——但这正是市场炒风开始下降,回归符合监管要求的价值投资的苗头。

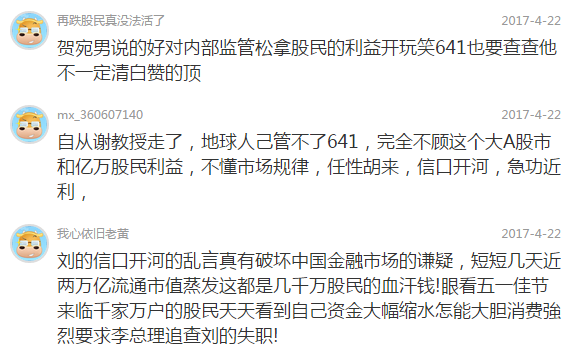

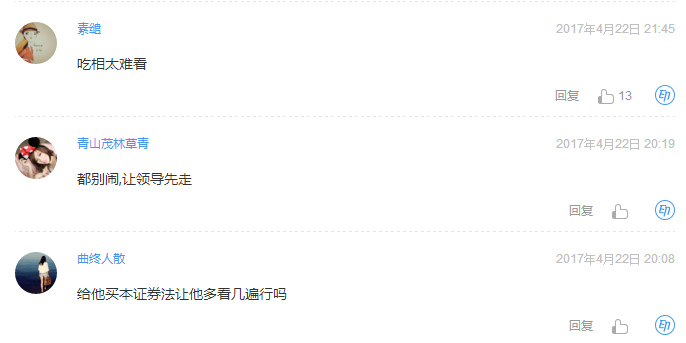

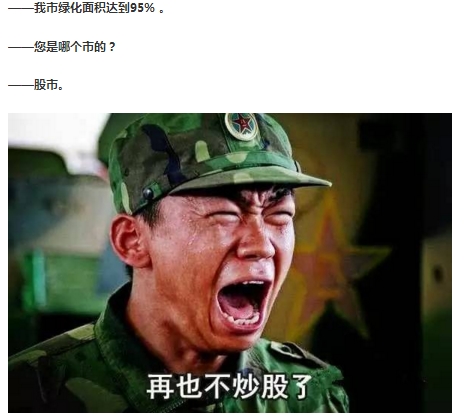

(2)近期另外一个现象就是碰到玩股票的人基本上都破口大骂。QQ、微信群、社区、论坛都是骂声一片,精彩段子横飞——但是物极必反否极泰来。行情总在贪婪中见顶,又会在绝望中产生希望。这些愤怒或绝望的情绪迹象正是市场见底的信号。

(3)近期我们看到贵州茅台、格力电器等消费白马股已经开始回撤——这被认为也可能是股离见底不远的信号。因为一带一路、消费白马的大幅补跌意味着市场内部在“估值再平衡”过程中造成的估值溢价现象出现改变。事实上,一带一路近期高点下跌至今跌幅超过10%,雄安新区跌幅超过17%,跌幅远超大盘。从市场结构上看,当1:9的分化走向全面崩溃的过程,往往预示着“市场底”进一步夯实的基础在打牢。

对此,博览研究员的看法是,逻辑上似乎确实是这样。随着股指及个股不断下跌,市场从方向上的确在不断接近“市场底”,但是现在说是否已经“到了”市场底,则恐怕没人说得清。从博览财经一贯擅长的从政策研究角度把握A股这个政策市角度来看(根据博览总结出的屡试不爽的“通道理论”:经济目标决定政策导向,政策导向影响预期取向,预期取向引导资金流向,资金流向影响供求变化,供求变化决定股价涨跌),往往是只有先见到“政策底”,(有时要再见到“技术底”),后才会见到“市场底”——但现在,“政策底”到了吗(也就是一行三会的严监管不会更有更高潮了吗)?

我认为并没有!

博览研究员注意到一个值得关注的最新政策动向是,证券法修订草案24日提请全国人大常委会二审(也就是俗称的二读)。而市场早前期待的证券发行规定决定是暂不作修改(也就是关于注册制改革是否还要推进,现在仍然没有任何说法),但严监管方面的执法权限、处罚力度双升级却是非常明确了。

针对证券市场违法违规行为的新特点,在认真总结2015年股市异常波动的经验教训基础上,草案二审稿对相关规定作进一步修改完善:增加证监会应当依法监测并防范、处置证券市场系统性风险的原则规定;进一步发挥证券交易所的一线自律管理职能;对涉嫌违法人员实施边控等措施;加大对证券违法行为的处罚力度,完善处罚规则,提高罚款数额。

另外,对于举牌收购,明确要求增持资金应说明“来路”、并购后的股权禁止转让周期延长两倍。审议提到,对于近年资本市场上的举牌收购热潮,草案二审稿强化持股达到百分之五的投资者的信息披露义务,进一步规范上市公司收购。草案二审稿要求投资者在持股变动公告中应当公告增持股份的资金来源以及在上市公司中拥有表决权的股份变动的时间及方式;对投资者违规增持的股份,明确在一定期限内不得行使表决权;将在上市公司收购中收购人持有的被收购的上市公司的股票,在收购行为完成后不得转让的期限,由“六个月”延长为“十八个月”。

对于信息披露:草案二审稿将现行证券法“证券交易”一章中的“持续信息披露”一节扩充为专章规定,并予以修改完善:扩大信息披露义务人的范围,增加信息披露的内容,明确信息披露的方式;强化公司董事、监事、高级管理人员在信息披露中的责任;明确信息披露的一般原则要求,强调信息披露应当真实、准确、完整,简明清晰,通俗易懂;应当同时披露、平等披露。

对于证券交易,要求扩大对内幕信息的监管范围,增加对操纵市场等情形的规定。草案二审稿作出以下完善:扩大应予严格规范的内幕信息知情人的范围,增加操纵市场的情形;增加禁止利用未公开信息进行证券交易的规定;进一步强化证券交易实名制的要求,禁止利用他人账户从事证券交易;增加对程序化交易的规范;规范上市公司停牌、复牌行为,防止上市公司滥用停牌、复牌损害投资者的合法权益。

此外,投资者保护也被设专章作规定。草案二审稿设专章从规范现金分红、投资者适当性管理、先行赔付制度等方面强化投资者保护。

这都表明,金融强监管当前已经上升到法律层面了!今后将更小概率地受制于高层因某些内外部因素的考虑而阶段性放松监管的情况,而成为一个长期维持不变的大趋势!

这意味着,其对股市层面的投资者情绪和资金的影响力也会上升一个层次。

下跌趋势,短期内还不会结束!

不过,我认同的是,尽管个股跌幅可能比较凄惨(如我昨日文章中所言,除了郭嘉队护盘刻意拉抬金融权重,以及极少数消费白马或许能逆势走高),但指数的下跌空间并不会很大了。

首先是从基本面层面来说,舆论关于“2600点买的股票,3200点被套了20%……”的调侃和广泛——超过900只个股24日的收盘价已跌破2016年1月27日上证指数创下2638点收盘价新低时的价格——

换个角度来看,其实反映了在一季度经济预期有所好转之下, “挤泡沫、估值底”(或者就是市场底吧)的看法将越来越深入市场,这至少将抑制后市再出现昨日那般的跌幅,在低于1%,甚至一天波动20个点以内的玩法,还是4月最后一周乃至五月上旬的常态。

尤其我们认为最重要的是,虽然近期金融监管仍存在较大的不确定性,但是反映到市场上来,已经对其产生了较大的负反馈。而传闻的委外赎回根据券商调研反馈,整体偏向于债市,股市赎回现象并不多。而此事最大的影响对象——债市,反而近期比股市表现得更平稳。所以,这反映出本轮股市下跌更多来自于市场内部热点的见顶。

比如,五届新财富银行业第一、国泰君安邱冠华就直言,此次监管其实对股市资金面的直接影响非常小。邱冠华、王剑、张宇在24日的研报中称,不同市场间,本轮银行监管的影响依次为债券市场 > 信用市场 > 股票市场。股市真正存在监管问题的资金约500-1000 亿元,且整改会留有时间缓冲,实质影响甚微。股价短期或已过度反应。

因此,后期只要金融强监管的风声略有舒缓,比如现在银行委外监管还处于风声鹤唳,舆论的预期比较悲观,但监管层自己还没有出来进行说明,尚未出现明确进展的情况下,市场的利空反应情绪将会逐步消化。落脚到短期而言,鉴于一带一路、雄安新区等仍收出光脚阴线,短期仍需技术探底走势配合。所以,目前重点考量3100点支撑。