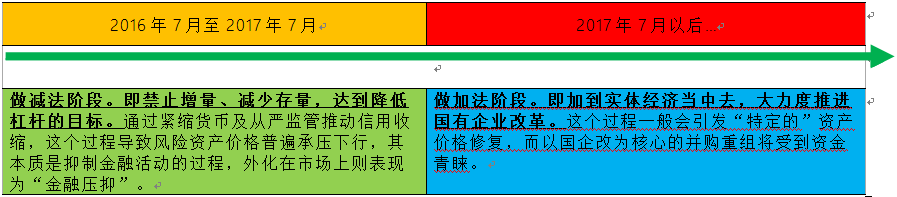

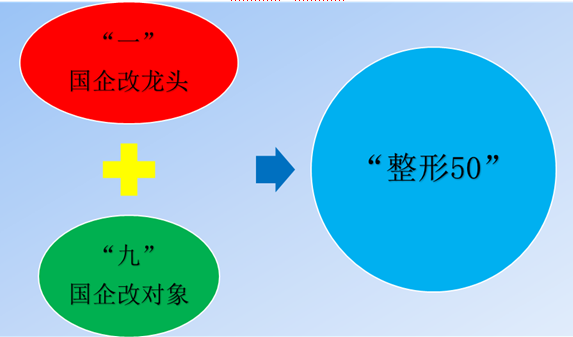

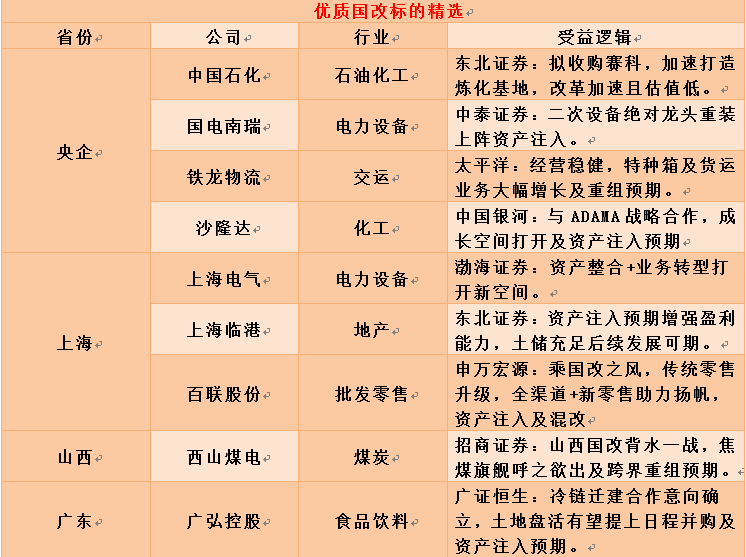

【博览财经观察】天风证券的相关研究指出,从宏观角度来讲基本上没有不确定性,只有两个基本方向——

第一个是新周期的幻灭。年初的时候,研究界和业界对经济的判断存在非常大的分歧。在我看来中国就是一个高度信贷依赖型的经济体,如果把它看作一个机器的话,这个机器的标号和技术参数短期之内改变不了的,经济增长、货币量和杠杆率,这三个东西是绑在一起的,必须投放6个单位的货币信用才能够产生1个单位GDP的增长。现在信用要收缩,6个单位达不到,当然,也就不会有1个单位的产出了。

这一轮主要的大宗商品(黑色链、橡胶、塑料、PTA、化工品),相较今年的所创造的高点都下跌了近30%,技术性实际上已经进入了熊市状态,反映的就是通过货币信用投放支撑价格上涨的效应基本上已经消失,所谓传统经济燃起的新周期迟早要幻灭。

第二个方向是易上难下的利率,这来自于经济中系统性庞氏压力的释放。5月底的时候,东部某大省某城东部建了一个新区,黄河边上下两个县都连成片,我估量了一下不砸5000-6000个亿进去恐怕都不能出雏形。去年政府投了500多个亿,做了一个样板区,不到新区面积的十分之一。中国的事就是老问题,地方政府没有约束地债务扩张,软约束的财政,看上去是金融的问题,实际上背后的根源都是财政。你把中国的地图打开,会发现地图上大大小小的都是圈。国民经济四个部门中,政府加杠杆的动力是最强的,就说西方过去300年的资本主义史,有铸币税的政府举债什么时候还过钱哈?

前几天的消息说,昆明的地铁四号线和五号线今年同时开建,建设期至2019年,建设规模投资400亿,这个规模的项目如果放在上海没有问题,放在北京也没有问题,但是昆明一年的财政税入才150个亿,支撑400亿摊子,这就是中国的老问题,黄仁宇先生在《万历十五年》中讲到的,我们始终没有建立起现代国家的硬约束的国家会计制度。

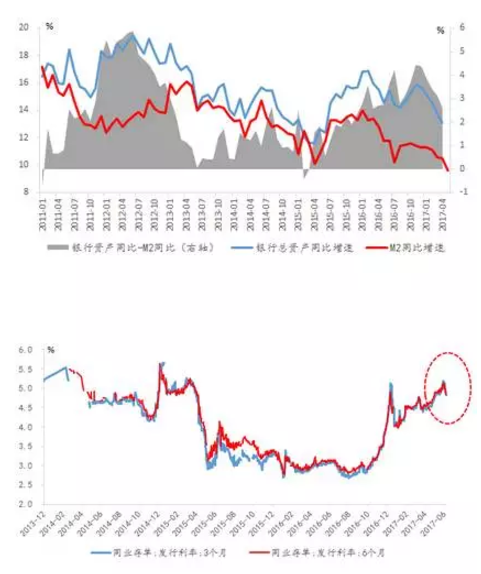

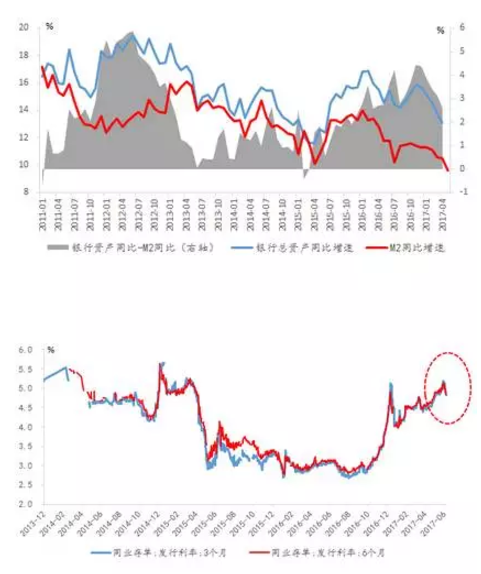

2014-2016年我们扔了80万亿的银行总负债进去,M2以外还有一部超级马力的货币创造的机器。摊子已经铺了,到处需要钱。大家可以去了解一下,地方政府怎么加杠杆?你给他500个亿,他不会老老实实地做完一个再做下一个。他一定是把500个亿分成10个项目,全铺开,每个项目50个亿,然后10倍杠杆。给你开出个5000亿的摊子。现在郭主席要揭这个盖子,里面有多少的嵌套、表外、表表外、委外、资金池以及灰色的抽屉协议,谁说得清。这些已经铺开的摊子,全是钓鱼工程,全是刚性的信用需求。银行体系很明显就是短缺负债。直观上,银行资产増速还有13%,而M2的增速只有9.6%,这是一个硬缺口,就靠同业和金融创新补,这是更加依赖同业的结构。

当下短缺负债的金融条件改变,只有以下三种场景发生才有可能,大家可以做一个研判。第一个是央行降甘霖,释放长期低成本资金;第二个是舞曲再度响起(同业+委外),金融加杠杆;第三个是外汇占款意外显著上升。中国的外汇占款重新恢复到一个比较景气的状态,可以从根本上改变银行体系的负债端结构。诸位可研判这三种场景下半年发生概率的大小。资产端则一直是明确的,长久期,且资产流周转率衰竭。

当然我个人觉得第一个条件是决定性的,就是央妈的脸色,我们看到MLF每个月的到期量都非常平均,如果妈这个月心情好,对冲完了额外再释放几百个亿,大家可以happy几天,前几天就是这种情况。如果央妈公事公办,大家就得受着点利率上顶的压力。

没设底线,但有原则:“文火慢炖”

很多人问这一轮金融做减法的底线在哪里?这是一个很难回答的问题,就我个人的认知,这轮金融做减法恐怕没有设底线。因为无论是决策者还是市场的交易者都是第一次面对一个有真正意义的金融做减法的过程,没有人经历过。就房地产而言,过去18年只涨不跌,从来没有经历过从左侧翻越的过程。量化底线很困难,按逻辑的判断房地产应该是没有的。虽然这次金融做减法可能没有底线,但是一定有原则,原则就是文火慢炖,或者叫温水煮青蛙,慢刀子割肉,通俗地讲就是一个都不要跑,紧拉着你的手,共赴患难、共担风险。政策最理想的状态是什么?她想的是将风险能掰成一块一块的,精准地塞入每个市场交易者的预期收益中。每个交易者都在帮政府分担部分的风险,政府承担的就少了,也就守住了系统性风险的底线。如果所有的风险都倒在一个人身上,最后政府不仅要出来救机构,还要救流动性,那么这轮金融做减法的政策就彻底失败了。

“文火慢炖”说起来容易,好像是一个很优雅的词,但实际上是比“快刀凌迟”更难的工作,难就难在对人心的把控。毛主席讲过最好的政治就是把自己的人搞得多多的,把敌人的人搞得少少的,金融做减法何尝不是如此?当这个市场已经是围城心态的时候,城里的人都想冲出城围,要想方设法把城里的人心和灵魂留住,同时把城外的人搞得心痒痒的,要保留住农村人对城市美好生活的憧憬和向往。这样才能够实现慢刀子割肉,慢慢地分散风险,是一个很难的过程。

如果政府能实现一个AI版的“文火慢炖”,那将意味着市场的交易者没有任何机会,政府会把风险敲成一块一块的,精准地塞入每个参与者的预期收益中。但我认为未来更可能是一个人脑版的“文火慢炖”,但凡人性就会有弱点,则可以憧憬着机会丛丛,政策的不和谐或是常态,因为私心杂念、矛盾和纠葛会混杂其中,演变为间歇式的脱轨和对市场创伤,就意味着超额收益的机会。没有创伤,就没有交易或者讲机会都是跌出来的。所以在这个过程中耐得住平淡无奇的寂寞依然是最优良的投资品质,静下心来才能真正感应痛苦。正如曾国藩讲的“结硬寨,打呆战”,熟透了的果子自己会掉下来,我们或已经进入了这么一个时间窗口。

什么成就了3000-50?

宏观是确定的,政策也是确定的。下半年市场的交易者最关心的方向可能是过去一年市场形成的3000-50的结构会不会有变化,有没有可能造成变化的转机。首先我们要认知3000-50是如何形成的,我们放眼全球(特别是中美两个互联网经济超级大国),在过去1-2年间互联网经济确实正在发生供给侧革命,我认为这次的行业整合出现的强者恒强、赢家通吃,力度和规模远超我们过去对传统经济的经验。过去4个月五大科技公司加上与阿里巴巴的市值增长率明显高于罗素2000的增长,罗素2000的成分股是每个垂直领域独角兽以外的中小市值公司,在垂直领域没有主导性、定价权与绝对竞争力的公司,也可以说独角兽的收益率明显高于垂直领域的其他非统治力的公司。

再看S&P500,它上涨的驱动主要靠五大科技巨头的市值增加,特别是最近的4个月五大科技巨头市值增加了2600亿美元,而其他495家S&P成分股市值却缩水了2600亿美元。

其实在中国也出现了同样的分化,中国互联网垂直领域的独角兽公司没有在A股市场,在海外上市的这些公司(阿里、腾讯、微博、京东、陌陌、网易、携程),他们的市值在过去一年增长了70%,与之对应的在国内上市的在各个垂直行业(特别是科创领域)不那么具有领先性的这一批中小市值公司在过去一年内下跌近30%,这两者出现了明显的分化。

同样的分化,就是互联网经济远超出我们对传统经济的认知。相较蒸汽和电力而言,互联网无疑更具革命性基因,因为互联网,人类经济活动最根本问题“信息不对称”出现了边际的突破,交易成本呈非线性下降,传统的行业和企业的边界变得模糊,资源要素可以跨界流动,使得资本的使用效率非线性地上升。在信息经济中,硬体有所谓的“摩尔效应”;同时软体的单位美元投资往往有“事半功倍”的效果,极小的投资带来极大的财富。比如Facebook,它在preIPO之前估值就达到了1500亿美元,但是读它的财报会发现硬资产很小。最近一两年,在互联网经济中,供给侧的革命形成资源和要素非常迅速地向顶级的公司聚合和集中,“马太效应”非常强。

具体看,这些公司有四个共同的特点,其一就是数据垄断。科技创新的本质依然是对于消费需求的带动。要么你像乔布斯那样能够生产颠覆性产品,驱动新的需求。要么你能够更了解你的用户,知道他们想要什么。在数据为王的时代,谁掌握了更多的用户的数据,就意味着谁掌握了未来时代的命脉。从腾讯,阿里,到Facebook和谷歌等,不断在向新的模式转型,不断迭代新的业务,一切都源于他们强大的数据源。资源要素和信用在未来都会跟着数据流动,之所以出现“马太效应”,正是因为大量有价值的数据向互联网巨头集中。

第二个是流量分割的结束。对于新进入者来说,要重新获得流量的成本极大。用户的习惯越来越稳定,每一个应用可能都对应垂直领域的巨头。你看看手机上的APP,可能前几年能下七八十个,而现在主要用熟悉的二三十个,意味着巨头会拥有越来越相对稳定和便宜的用户数量。

第三个是规模报酬递增。我们在学校里学经济学教科书的时候看到的概念,传统经济中都是规模报酬递减,但是在互联网经济中看到的是规模报酬递增,这是一个常态。

第四个是创新,由于本身具有大量用户数据,又有不错的现金牛,反而鼓励了这些大互联网公司去做创新。而小公司根本承受不起创新失败的成本,在All in失败后也只能接受落寞退场的命运。只有大公司能扛过去,因此优势都在向大公司集中。

有人将科技巨头的现金流形容为“贝加尔湖效应”。贝加尔湖的湖面比北美五大湖小得多,但是蓄水量却比五大湖大得多,正是因为其深度,亚欧板块内部碰撞所形成的裂谷以每年2-3cm的速度向下延伸,已经持续了一千万年,蓄水量仍在不断增加。苹果的现金储备,打破了我们常规的想象,去年底已经高达2500亿美元。根据传统经济的经验,大公司通常是“大笨象”。然而今天我们看到,腾讯(市值约3400亿美元)、阿里(市值3500亿美元),苹果(市值7600亿美元),虽然已是一个巨人,依然生机勃勃,每年40-50%的年复合增长率,你根本看不到天花板,他们更像一个灵活、高速成长的“大型灵长类动物”。

然而把代表中国传统经济主体的上证50(金融权重占76%)与创业板指数放在一起,也出现这样的分化,这只能从交易行为上才能理解了,因为中国互联网供给侧革命的公司都不在A股,而我认为上证50多少有那么点儿 “扮虎食猪”,广东话,特别是在一个金融信用收缩周期中。

“要命3000-漂亮50”结构的本质是抱团防御的beta

中国现在抱团的50并不漂亮。

真正的漂亮50是经济转型升级中出现的alpha,而中国今天的50与这些无关。以上证50为例,其中的金融权重占了76%,除了银行保险证券之外,就是中石油中石化等代表中国传统经济主体的股票。

中国今天50的本质是抱团防御的beta。

今天A50与创业板指数的分化,其原因有两个:

一是中国创业板上的中小市值科技公司的平均颜值不高,中国互联网经济的龙头——那些真正漂亮alpha不在国内资本市场,最有价值的资产被市场分割排除在外。被甩在国内资本市场的:要么是深陷金融债务周期的传统经济,要么是被互联网经济“马太效应”所挤出的中小市值科技公司。

二是风险偏好压制,资产价格向确定性溢价聚拢。市场对金融去杠杆的感受是没有底线,市场风险偏好受到明显压制,这种情况下A股交易被动抱团取暖。类似上证50这样,既有确定性溢价,又有大银行大保险受益于金融去杠杆的利差收益上升,所以在没有确定的逻辑主线时,50就成为被动抱团的目标。这种风险偏好承压下的确定性溢价上升,在金融去杠杆的前半程是没有问题的。

所以,中国今天的3000-50就是这样产生的。虽然有格力、美的、海康等这样的代表消费升级、产业升级的真正漂亮的alpha,但3000-50主要还是beta。

宏观政策的战略性转变是分化的根源

3000-50的格局的形成固然与上市公司本身的品质有关,这是全球通行的“真理”,但具体到“老A”,我们绝对不能忽视的是:中国宏观政策背景的战略性转变才是其分化的根本原因。

决策层在意识到自2012年底开始的“简政放权、创新创业”热潮,推动新经济、新产业“一骑绝尘”之后,尽管给中国经济的未来探索了方向,也创造了增量就业,但其远离困顿的传统经济、金融的现实,也加大了两者之间的落差,在某种程度上“恶化、激化”了经济结构失衡的“内在矛盾”:近年来,大批“传统经济、实业大佬”围攻、批判“马云模式”,恰是这种“内在矛盾”激化、外化的表现!因此,无论是从“新经济可持续发展”的需要,还是传统产业必须继续“挑大梁”的现实,至少在“十三五”初期,更重要、也更迫切的任务就是盘活存量,从而让新老经济的发展在结构上更均衡。

也正是在这种现实背景之下,决策层的宏观政策的侧重点发生了转移,中小创“野蛮生长”的政策环境消失,由各种“泡沫”(从政策到资金)堆砌起来的中小创,也就势必要从此前的“高估值”,堕向“杀估值”的长夜……

此前几年的改革实践也已经证明:新增长点的蓬勃发展固然可喜,但毕竟“体量”不够,不仅无法“完全弥补”旧产业衰落留下的GDP缺口,更难以完全满足新兴就业群体(尤其是逐年增长的大学毕业生)的需要,尤其是不能满足大批人到中年却不得不“面临下岗、转岗”压力的“存量劳动力”的需要(前者需要的更多是白领,而后者更多则是蓝领)。

因此,如何在创新经济模式的同时,巩固传统经济的地位和优势,是平衡中国宏观经济“持续稳定增长”的新挑战!

从这层意义上说,只有“新经济”的一骑绝尘,而传统经济继续“沉沦”,绝不是中国经济改革转型所希望的结果!通过“供给侧结构性改革”实现传统经济、金融的“升级改造”,才有可能让“新经济”的发展不脱离中国当前的经济社会现实基础,才有更好的“后劲”!

正是因为,对于新经济,宏观政策从呵护转向放弃并进而演变为打压,才导致了创业板的“陨落”。而从趋势上来看, 当前宏观政策的取向仍然是供给侧结构性改革和金融去杠杆,因此,创业板非但离翻身的日子很遥远而且仅存的一口气恐怕也非得咽下去不可。

上文,博览研究员从政策层面剖析了中小创等品种,在2015年底“供给侧结构性改革”推出之后,如何“失宠”的,本文,则将从市场经济,以及社会层面来辨析,在“政策泡沫”消退的同时,国人的“产业创新思维”与“机制创新能力”,在金融杠杆的“催逼、压榨”之下,已经有“透支”的迹象,在一段时间内面临“创新瓶颈”:这既包括“源头”的“思维”,更体现为“对接居民现实消费的‘变现’能力”……

从市场层面来看,始于2012年的双创的热潮,开始退潮,主要是由两个“瓶颈”造成的——

一个,是国人的创新思想和能力到了瓶颈期;

一个,是国人创造资产价格泡沫能力到了瓶颈期。可以说,各种创新的模式,被以金融快速加杠杆的方式加速兑现,但随即就是加速证伪。离开政策泡沫和流动性泡沫支持的创新,能最终由消费者和投资者买单的可以说寥寥无几。

分化中值得关注的标的

白马们每一次调整都是为了新高VS创小每次反弹都是为了新低,这句话似乎越来越得到验证。截止6月23日收盘,周内创新高个股名单挤满了各细分行业龙头与大白马。标的有格力电器、美的集团、华域汽车、海康威视、立讯精密、金禾实业、飞科电器等等。

今年以来基本面扎实,而且业绩增长稳定、估值偏低的白马股涨势都非常惊人,这与当前的宏观环境、监管政策密不可分。在宏观经济下行企稳期,机构投资者都偏重防御策略,主动降低投资收益率。而且政策端明显在加强对中小创、并购重组等过去大量存在的股市套利行为进行施压。如此,低估值绩优白马股必将是投资者钟爱的配置品种。

博览财经依据较为宽松的条件:连续三年ROE大于15%、去年净利润超10亿、三年净利润复合增长率为正,筛选出一批绩优股供大家参考。