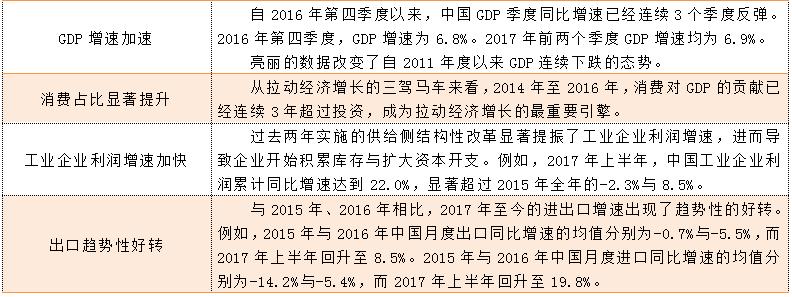

【博览财经分析】对于当下判断中国经济是否进入到了“新周期”,博览研究员认为,这主要存在三个重要的标准:一是有没有重大结构性改革的发生来提振劳动生产率与全要素生产率;二是有没有实现对既有问题(例如银行坏账、产能过剩、金融风险)的市场出清;三是有没有重大的国企改革发生,从而能够给民营企业带来全新的广阔的发展机会。由此标准,博览研究员认为,中国还未进入新周期。

◆首先,能够从趋势上提振中国生产率增速的重大结构性改革,目前还没有发生。这是为何新的中周期尚未开启的理由之一。

从中国经济的历史来看,能够导致生产率增速转跌为升的,唯有重大的结构性改革。然而,上半年中国经济的企稳,更多的应该是周期性的反弹而不是结构性改善:传统的需求端政策与比较创新的供应端政策相结合导致的一个后果。

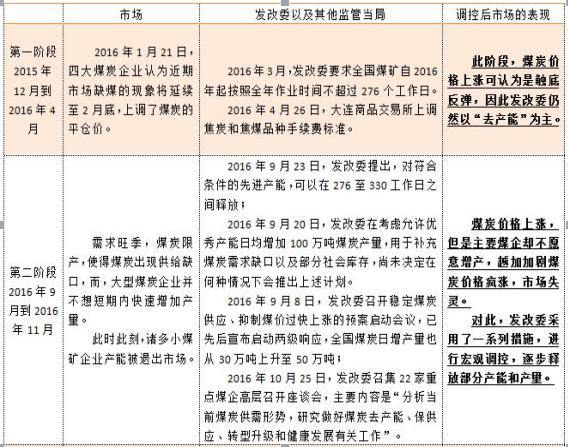

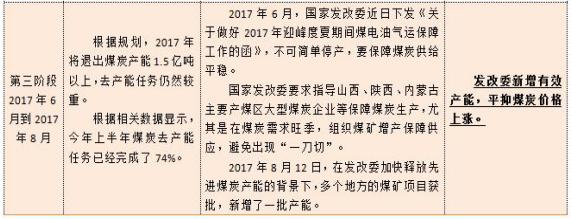

◆“行政式”手段推动的供给侧结构性改革并不能从根本上带来市场的出清,仅仅只是一个假平衡(发改委与市场的博弈中便能看出)。

◆从金融层面来看,中国经济风险主要体现在,国有企业与地方政府的高杠杆以及影子银行体系的潜在风险。尽管监管层目前对监管的节奏有所缓解,但是金融机构的问题并非一时半会儿就能解决。

◆国企混改进展不尽如人意,民营企业发展空间依然受限。当前宏观经济和金融政策的种种变化和不确定性,对国有企业和民营企业的冲击并非对称,民间投资所面临的却是从“不愿投”到“没钱投”的无奈转变。

从这几个方面看,中国还远未进入新周期

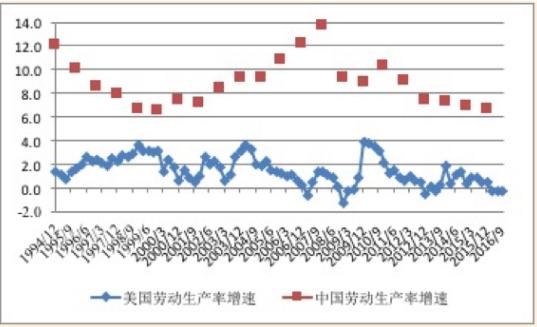

◆首先,能够从趋势上提振中国生产率增速的重大结构性改革,目前还没有发生。这是为何新的中周期尚未开启的理由之一。

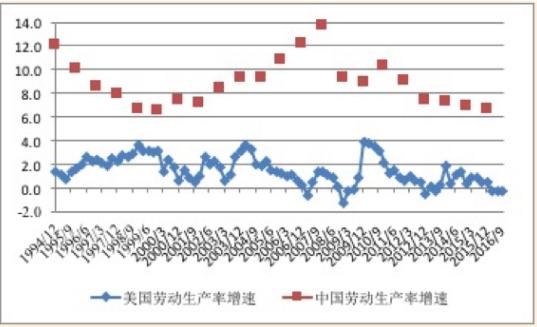

从中长期来看,生产率增速变动是决定经济增速变动的最重要变量之一。如下图所示,2008年全球金融危机爆发之后中国劳动生产率增速的下降,事实上也是中国经济为何增速持续下滑的重要原因。

●从中国经济的历史来看,能够导致生产率增速转跌为升的,唯有重大的结构性改革。

事实上,导致中国经济在1980年代初、1990年代初以及2000年代初走出三次新周期的核心原因,恰好是三次重大的结构性改革。1980年代初改革的关键词是“承包”,包括农村的联产承包责任制改革以及城市企业的放权让利改革。1990年代初改革的关键词是“市场经济道路”,重大事件则是1992年小平南巡以及1993年的14届三中全会。1990年代末与2000年代初的重大结构性改革则包括:1998年前后启动的国企改革(抓大放小与下岗分流)、1999年前后启动的住房商品化改革以及2001年年末中国加入WTO。

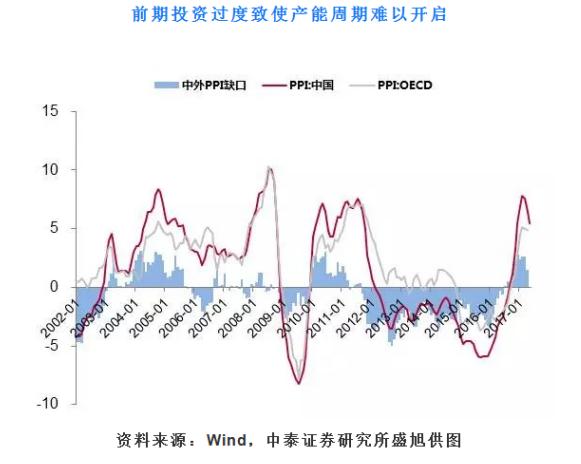

●那么,这次中国又再次面临结构性改革,且只供给侧。然而,2015年底开启的供给侧结构性改革目前还尚未明显有效提振劳动生产率,而更多的是引发上游企业涨价潮以及由于供给端改善而带来的非典型补库存。

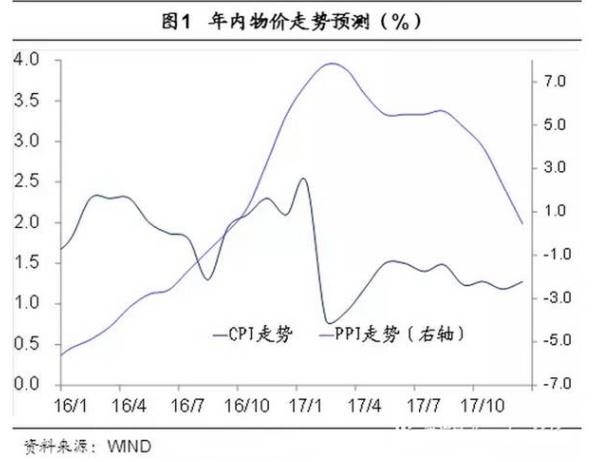

今年一季度,虽然PPI同比上涨7.4%,但CPI只上涨了1.4%。CPI非常弱,一个原因是食品价格非常弱。中国的食品生产是高度劳动密集的,因此疲软的食品价格也间接反映了工资上升压力有限,显示终端需求并不强,PPI的上升中很大一部分来自供给收缩而非需求扩张。

同时,非常弱的CPI也反映了下游企业没有能力将上升的要素成本传导给消费者,只能选择自己消化。这种情况下,上游价格上涨是很难持续的,而经济回升的力度也是有限的。

没有新周期,只有旧故事。供应端主要指的是供应侧管理,往往变为控制上游行业的产量,导致上游行业资源品价格在供需错配的状况之下的上扬,由此驱动了一个非典型的库存周期。供应端主要指的是供应侧管理,往往变为控制上游行业的产量,导致上游行业资源品价格在供需错配的状况之下的上扬,由此驱动了一个非典型的库存周期。

至于需求企稳,最直接的诱因背后逻辑也相当清晰,仍旧是传统的需求端政策。主要体现为,财政赤字扩张、信贷放量,在基建与在房地产市场上的发力,并叠加外需的改善。由此观察,上半年中国经济的企稳,更多的应该是周期性的反弹而不是结构性改善:传统的需求端政策与比较创新的供应端政策相结合导致的一个后果。

◆本轮供给侧结构性改革的主要手段是“行政式”的方式。

进入2016年之后,以发改委为源头的控产量式“供应侧改革”推出,例如煤炭生产时间从336天下调到270天,在过剩产能未受触碰的条件下,产量受政策指挥而下滑。类似政策在其他资源产业中也以不同的方式呈现出来,其后果,是引发了资源品出厂价格的大幅飙升。之前的长期负PPI,导致上游行业供应链处于紧平衡状态,一旦价格上行,链条各个环节的补库行为迅速打破这一平衡,导致价格-库存的螺旋般上扬。

在以行政性方式占主导的供给侧改革过程当中,我们便看到了这样的有悖常理的现象,即“供给端收缩,价格上涨,发改委打压,供给端再收缩,价格再次上涨……”如此循环的情况。与此同时,在行政性去产能的驱动下,价格上涨甚至不得不让发改委加快新产能的推出。

总之,“行政式”手段推动的供给侧结构性改革并不能从根本上带来市场的出清,也就是说产能过剩问题并没有我们想象中那么简单就能解决。

◆从金融层面来看,中国经济风险正是主要体现在,国有企业与地方政府的高杠杆以及影子银行体系的潜在风险。

前者,中国政府的确已经开始出台措施以应对上述潜在风险。但是,我们也不得不承认,消化过剩产能、过高库存与系统性风险是一个长期任务,难以一蹴而就。

对于后者(影子银行),监管层则通过加强金融监管以及加强一行三会之间的协调来预防系统性金融风险。尽管监管层目前对监管的节奏有所缓解,但是金融机构的问题并非一时半会儿就能解决。

◆国企混改进展不尽如人意,民营企业发展空间依然受限。

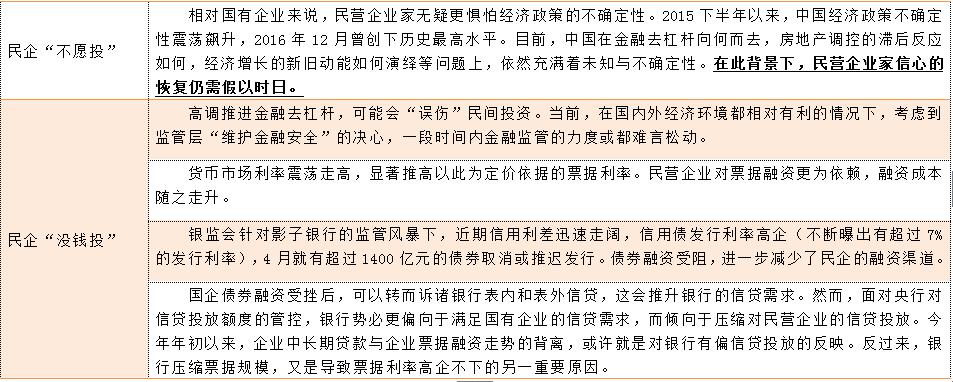

博览研究员注意到,目前的宏观政策环境,可能通过以下几个渠道压制民间投资的信心恢复——

综上,当前宏观经济和金融政策的种种变化和不确定性,对国有企业和民营企业的冲击并非对称,民间投资所面临的却是从“不愿投”到“没钱投”的无奈转变。